1981年開業

矯正歯科専門のクリニック

当院の特徴

- Feature -

01

日本歯科専門医機構認定

矯正歯科専門医

研修指導医

矯正歯科治療は歯科の中でも専門性は高いがその標榜は自由でした。そこでわかりにくかった矯正専門医を2024年に日本歯科専門医機構が審査し専門医を認定しました。認定された専門医は広告が可能となり、院長および当クリニックはそれに該当し専門性の高い矯正治療を提供しています。

02

歯科矯正診断施設

顎口腔機能診断施設

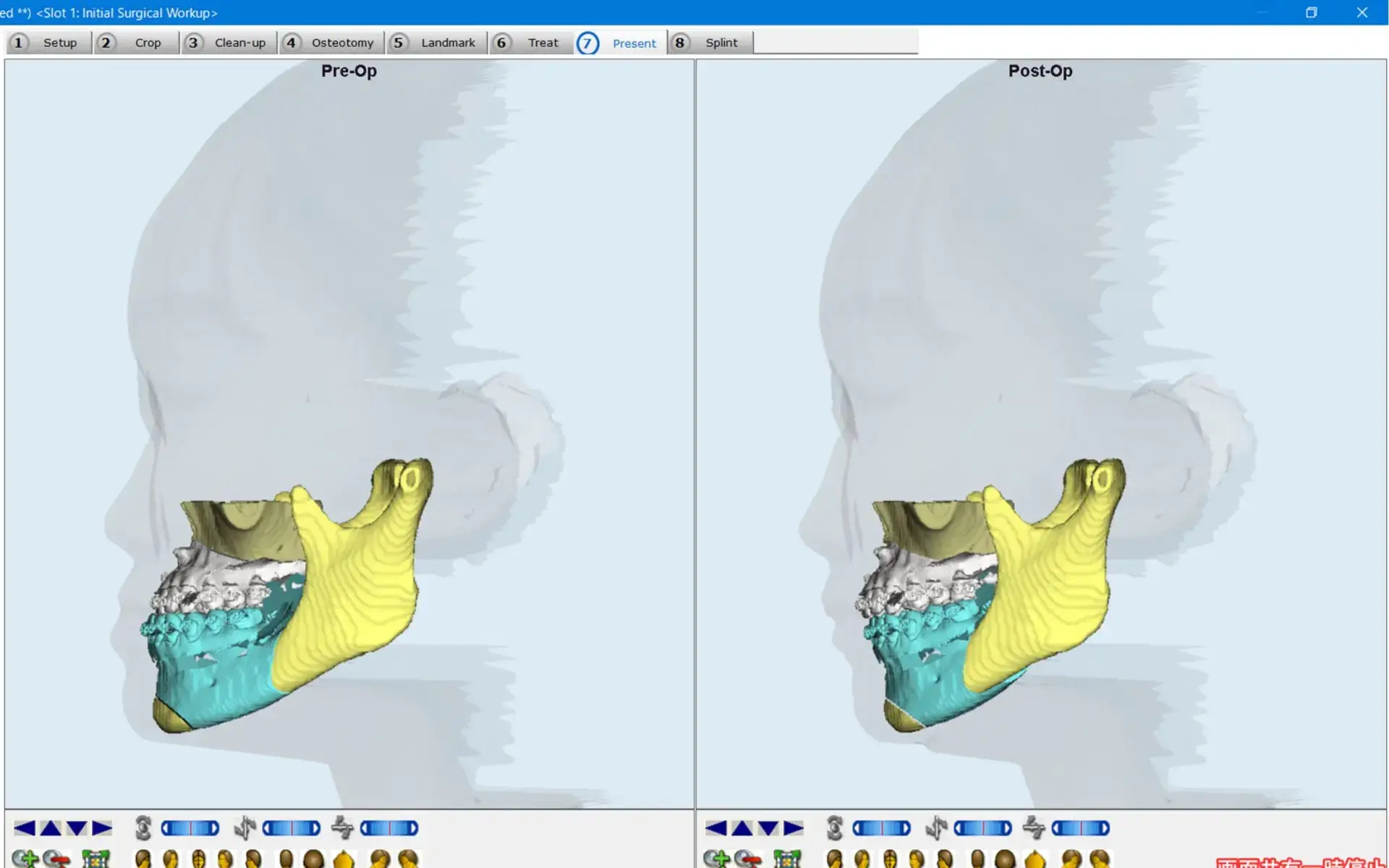

矯正治療が保険適用される先天異常があります。その治療ができるのは歯科矯正診断施設のみです。当クリニックはその基準を満たしております。矯正治療だけでは治療できず外科手術を併用した治療が健康保険適用されています。当クリニックは保険での矯正治療適用条件の顎口腔機能診断施設です。

03

自立支援医療指定機関

自立支援医療制度は矯正歯科治療の範囲では「唇顎口蓋裂に起因した音声・言語・そしゃく機能障害の改善に関する医療に限られる」とされ、当クリニックは指定されています。

初めての方へ

初診の流れ

来院時のお願い

よくいただくご質問など

症例紹介

760 件

当院の症例を掲載しています

実際に当院で治療した症例です

患者様の許可を得て掲載しております

治療前後の写真、治療期間、実際にかかった治療費など限定解除表記項目は記載されています

あなたの歯並びとそっくりの症例を探せます

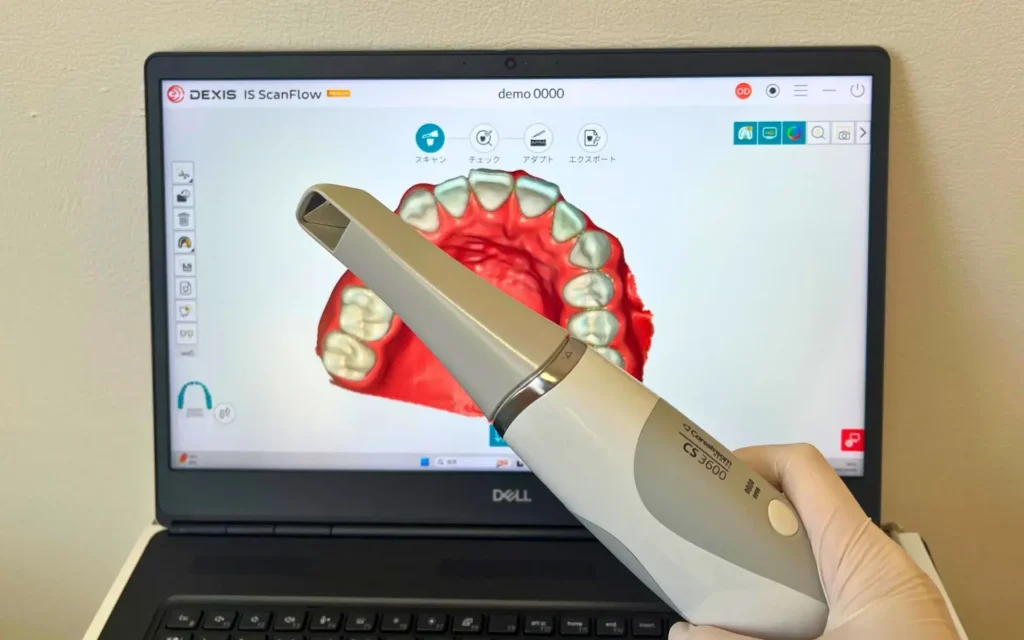

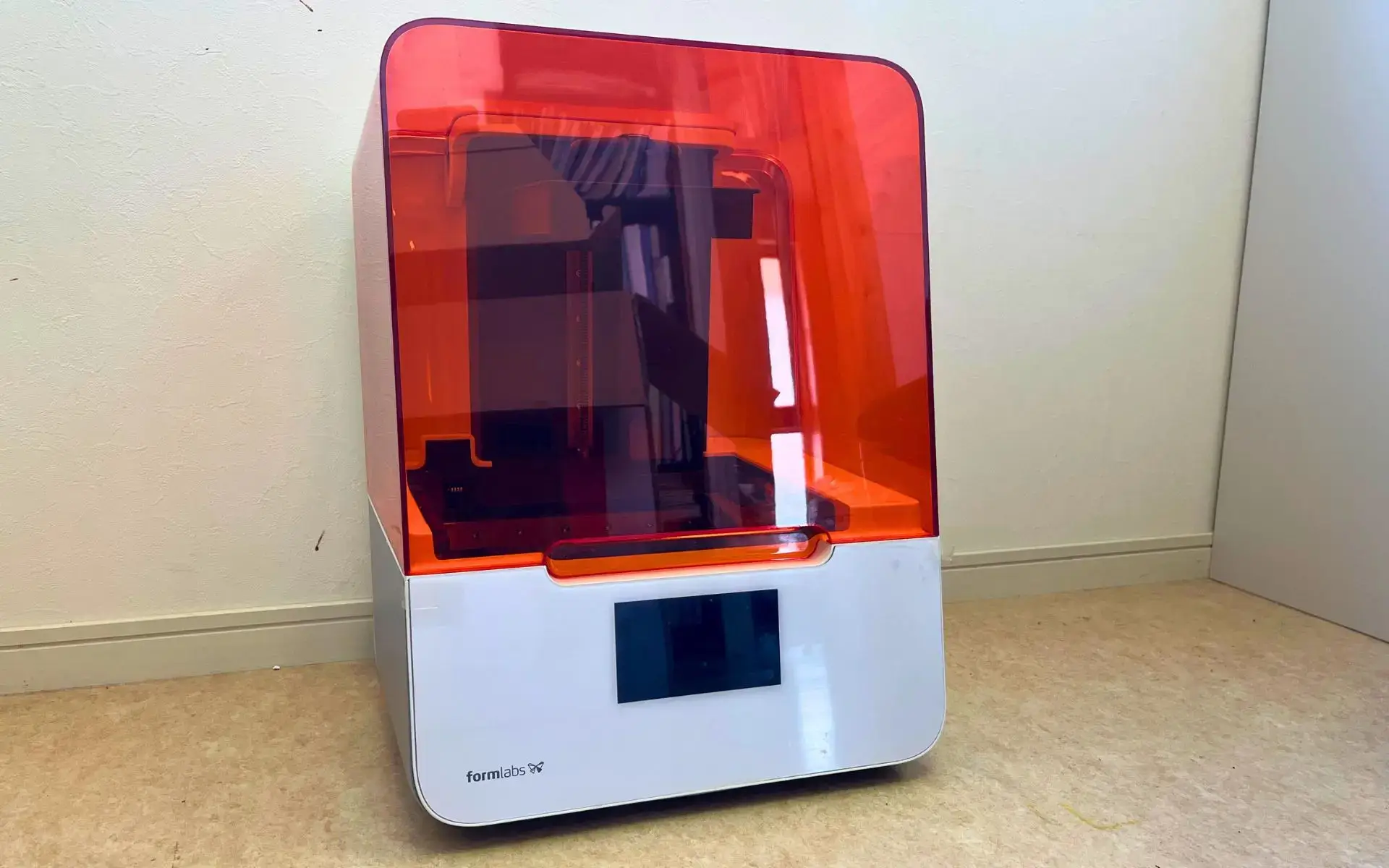

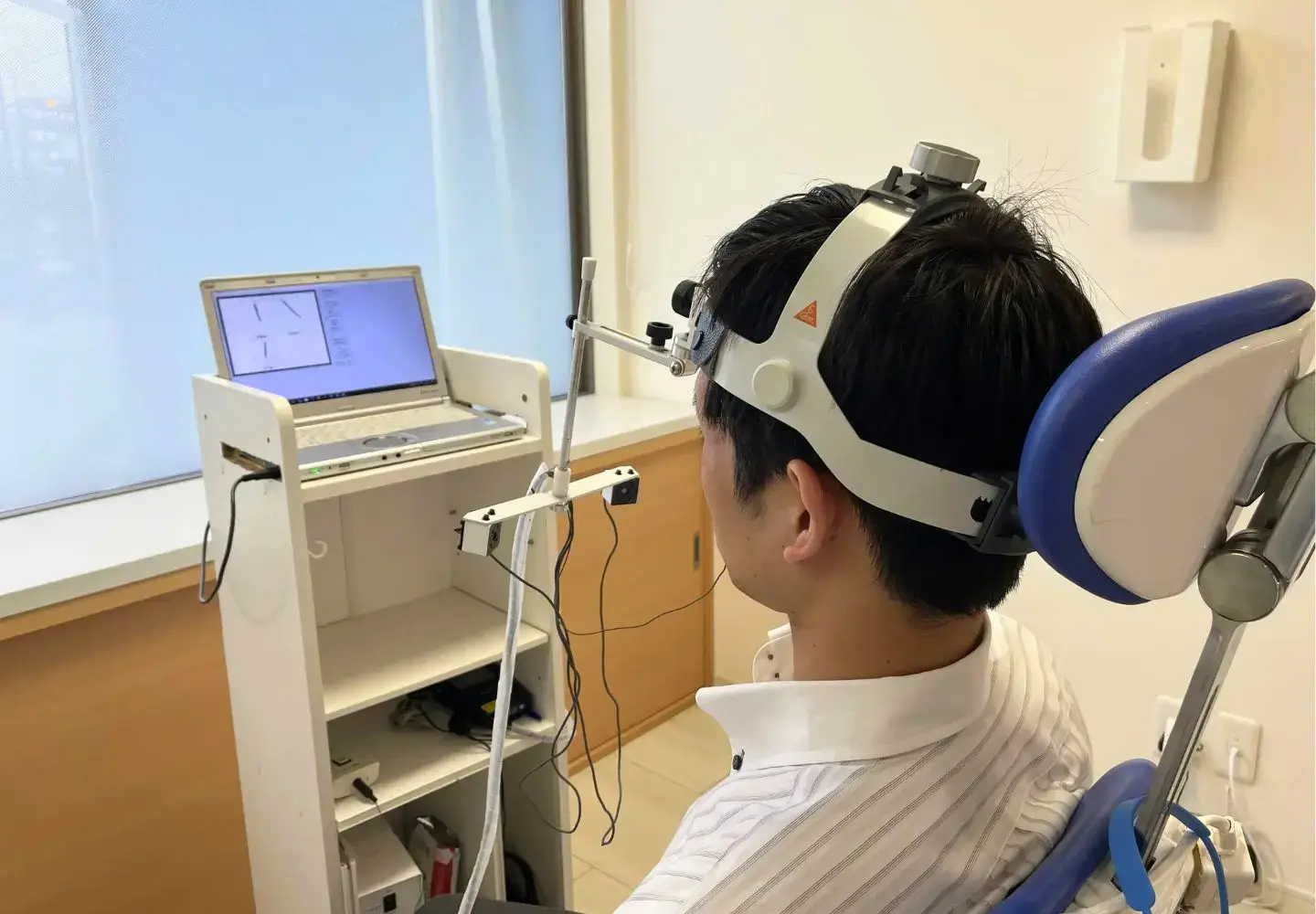

院内設備

- Facility -

メールで矯正相談受付中

ご相談内容と一緒に、自分で撮影した歯並び・口元のお写真もしくは症例紹介で似た掲載番号をメールで送っていただけますと、矯正歯科専門医から適切なアドバイスをさせていただきます。

\お気軽にご相談ください!/

診療日カレンダー -Calendar-

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

休診日

臨時休診日

診療時間 -Consultation time-

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:30 〜 12:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ▲ | ー |

| 13:30 〜 18:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ▲ | ー |

- 木・日・祝日 休診

- 完全予約制

- ▲診療時間 9:30~12:30 / 13:30~17:30

- 最終受付時間 平日 午前12:00 / 午後18:00

土曜日 午前12:00 / 午後17:00

ご予約・お問い合わせ

当院は完全予約制となっております

お電話での

ご予約・お問い合わせ

電話受付時間

月火水金 10:00~12:30 / 13:30~19:00

土 9:00~12:30 / 13:30~18:00

メールフォームからの

ご予約・お問い合わせ